Почему нужен общественный контроль над процессом огосударствления и реприватизации. Об этом пишет казахстанский политик Амиржан Косанов.

Сначала о конфискационном конфузе: как сообщают СМИ, дом осуждённого бывшего председателя КНБ Карима Масимова в Астане снова выставили на торги. Это уже не первая попытка продать роскошную резиденцию, но теперь цена заметно снижена. На портале электронных аукционов элитный особняк опять ищет нового владельца. Стартовая стоимость дома — более 1 миллиарда 600 миллионов тенге. В марте его собирались продать за 1 миллиард 883 миллионов тенге, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сейчас это будет третьей попыткой продать особняк. Начало торгов назначили на 13 мая.

Понятна причина неудачи продать этот дом: не знаю насколько приемлема названная цена, но в моральном плане объект весьма токсичен и потенциальные покупатели, у которых есть такие деньги, просто не хотят связывать свое имя с осужденным чиновником.

Ситуация вокруг продажи дома Масимова широко освещается в СМИ (в том числе, и тех, которые в недавнем прошлом принадлежали ему: такова горькая ирония судьбы по-новоказахстански!), чего не скажешь о процессе огосударствления и реприватизации имущественного наследия старого Казахстана, который окутан тайной, и подробности этого важнейшего, общественного и государственного значения действа не афишируются новой властью.

Понятно, что этот процесс весьма непрост, ибо те, кто в свое время приватизировал самые лакомые куски казахстанской экономики (я имею в виду Назарбаева и его семью, ближайших родственников, то и дело менявшееся окружение, квазииностранных инвесторов и просто вороватых чиновников разного ранга и аппетитов) не лыком шиты и сумели за последние 30 лет юридически грамотно оформить свой бизнес и активы, собственность и имущество. И не только по нашим, то и дело меняющимся законам и подзаконным актам, но и по канонам зарубежной юриспруденции: благо, у нас довольно либеральное экономическое право, да и наши нувориши наверняка нашли квалифицированных юристов, в том числе, и за рубежом.

Учитывая, что в цивилизованных странах, которые Казахстан хотел бы привлечь в качестве инвесторов, частная собственность – священная корова, нетрудно догадаться, что новоказахстанские кавалерийские наскоки типа «тебя не любят в стране, твою одиозную персону костерят в социальных сетях и потому ты обязан вернуть народу «нажитые непосильным трудом» заводы и фабрики», здесь не пройдут: нужны четкие, юридически обоснованные аргументы для возвращения подобных активов в лоно государства. Стране не нужен имидж антирыночного экспроприатора, и об этом староказахстанцы знают, умело пользуясь этим.

Добавьте сюда повальную офшоризацию за ширмой которой спрятались конечные бенефициары старого Казахстана: законодательство «тихих, не любящих шум финансовых заводей» тоже на их стороне.

Понятно, что в обществе, которое жаждет немедленного возврата в лоно государства всех объектов, волею судьбы оказавшихся в руках столь ненавистных ныне олигархов от семьи экс-елбасы и власти, эта идея («мы, народ Казахстана, хозяева этой собственности!») сверхпопулярна в современном обществе.

Возвращенные стратегические объекты способны стать донорами казахстанской экономики и бюджета! И не стоит в богатой природными ресурсами стране абсолютизировать тезис о том, что государство — неэффективный менеджер: при соответствующей юридической базе и жестком общественном контроле эти отрасли могут функционировать достаточно успешно. Да и в сложившейся непростой, внутренней (я имею в виду реваншистские настроения у староказахстанских противников Токаева) и внешней, не совсем располагающей к самоуспокоенности геополитической, ситуации государственный менеджмент, который не позволит тем или иным олигархам в час «Х» сыграть на руку потенциальным сотрясателям основ казахстанской Независимости, не помешает.

Однако меня, привыкшего с достаточной долей скептицизма относиться к заверениям властей о чистоте процесса и процедуры, беспокоит в этой ситуации избирательный подход, когда одних «приватизаторов» раздевают до нитки (хотя и здесь у обществе возникают вполне уместные вопросы типа: «до нитки ли?», «не откупаются ли они миллионами долларов, сохраняя свои миллиарды?»), а других, по всей видимости, до сих пор пользующихся выданной елбасы староказахстанской индульгенцией, или нашедших общий язык с новой властью, чаша сия — миновала .

Например, я, бывший правительственный чиновник, хотел бы обратить внимание госорганов на такой сверхприбыльный экзотический субъект, как ХОЗУ (бывшее хозяйственное управление Совета министров социалистического Казахстана), которое, насколько мне известно, было в свое время приватизировано ближайшим окружением Назарбаева. Если посмотреть на его активы, то это самый настоящий Клондайк, ибо туда входят все (!) недвижимое имущество в виде зданий и земельных участков в Алматы, где в советское время размещались все (!) республиканские органы власти, включая подведомственные структуры (дома отдыха, гаражи и иные сооружения).

Если просто сдавать их в аренду, то получается громадная сумма, которая почему-то попадает в частные карманы, а не в государственный бюджет. И это в ситуации, когда правительство постоянно запускает руки в неприкосновенный запас государства – Национальный фонд, а власть предлагает всем нам потуже затянуть пояса!

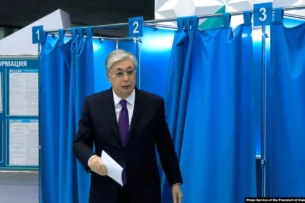

Похоже, огосударствление и реприватизация этой собственности будет иметь продолжение. Не зря в мае 2024 года президент подписал Указ «О мерах по либерализации экономики». В соответствии с этим документом создан Национальный офис по приватизации. До конца 2024 года он должен был провести анализ госкомпаний и составить список активов, рекомендуемых к передаче в частную собственность. Как сообщалось, тогда был сформирован перечень из 461 объекта (сейчас, скорее всего, это число увеличилось), который должен быть рассмотрен сначала Комиссией по модернизации экономики, а потом — Высшим советом по реформам, после чего – внесен в Комплексный план приватизации. Завершением этой работы будет мониторинг хода приватизации до конца 2028 года». Далеко смотрят наши новые приватизаторы.

Мне кажется, что это процесс не так уж публичен. Не кроется за этой таинственностью желание провести реприватизацию в интересах новых, ставших близкими к новой власти, кланов и групп влияния? В обществе все отчетливее звучит вопрос: «Кто же придет на смену староказахстанцам, владеющим лакомыми кусками казахстанской экономики»? Ни для кого не секрет, что в экспертных кругах (пока шепотом, видимо, опасаются преследований) называются имена некоторых родственников действующего президента и других, имеющих общую с ним биографию, «широко известных в узких кругах» лиц. Не повторяет ли Токаев ошибку Назарбаева, отдавая эти предприятия и компании своему новому окружению? А если это домыслы «нехорошей оппозиции», почему же власть не дезавуирует эти слухи, проведя процесс реприватизации открыто, называя имена новых хозяев, включая и отсутствие их неформальных связей с новой властью?

Одним словом, надо этому процессу придать максимальную гласность вкупе с жестким общественным контролем. Иначе, Новый Казахстан может стать очень плохой копией — старого…