Initial Teaching Alphabet (ITA), или Начальный алфавит обучения, — был радикальной образовательной реформой, о которой почти не осталось ни записей, ни объяснений. В 1960–70-х годах его ввели в ряде британских (и некоторых зарубежных англоязычных) школ как попытку упростить детям процесс овладения грамотой. Под предлогом фонетической интуитивности алфавит был изменён, а вместе с ним — и весь учебный процесс. Десятки тысяч детей оказались втянуты в эксперимент, последствия которого они ощущают до сих пор. Программа исчезла почти так же внезапно, как появилась: без отчётов, без извинений, без анализа. Те, кого она коснулась, до сих пор чувствуют, как она изменила их жизнь, пишет The Guardian.

Автор: Эмма Лоффхаген

Моя мать всю жизнь была страстной поклонницей книг. Читала запоем, состояла сразу в нескольких книжных клубах, тщательно штудировала школьные тексты моих братьев и сестер, писала от руки короткие записки в наши ланчбоксы и каждый вечер вела личный дневник. На дверце нашего холодильника всегда висели карточки со «словом дня». Несмотря на всё это, она была — и остаётся — самым плохим правописцем из всех, кого я когда-либо знала.

Уже когда я была в начальной школе, мама просила меня проверять её рабочие письма — и в них было столько орфографических ошибок, что они бросались в глаза даже мне, десятилетней. Я никак не могла понять: как этот человек, который безошибочно цитирует Шекспира и проглатывает по три книги в неделю, может всерьёз полагать, что «me» пишется с двумя «e»?

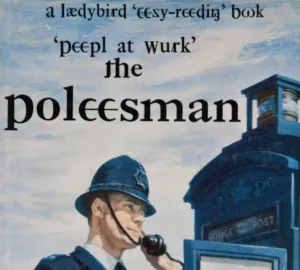

Однажды, пытаясь объяснить очередную досадную ошибку, она как бы невзначай бросила: «Меня учили писать не тем алфавитом. Поищи — это был эксперимент, назывался ITA». Я решила, что это какая-то странная шутка. Или она просто перепутала название одной из старых программ по обучению чтению. Но я всё же загуглила — и нашла. Таблица, где более сорока странных символов — какие-то знакомые, какие-то совсем чужие. Лигатуры, наклонные черты, сросшиеся буквы — всё это выглядело как гибрид английского и чего-то древнегреческого.

— У меня плохая память, — сказала мама, — но я до сих пор помню эти дьявольские значки. Буква «а», к которой прилеплено «е» сзади. Две «с», соединённые горизонтальной чертой… — И, засучив штанину, начала рисовать их прямо на ткани. — Что всё это вообще должно было значить?

Мы сидели в саду нашего старого дома в Лондоне. На лице мамы было то самое выражение — смеси раздражения, смущения и детского недоумения. И я поняла: за этим стоит не просто странный эксперимент, а нечто большее. Личная история. Боль. Возможно, даже травма.

Initial Teaching Alphabet (ITA), или Начальный алфавит обучения, — был радикальной образовательной реформой, о которой почти не осталось ни записей, ни объяснений. В 1960–70-х годах его ввели в ряде британских (и некоторых зарубежных англоязычных) школ как попытку упростить детям процесс овладения грамотой. Под предлогом фонетической интуитивности алфавит был изменён, а вместе с ним — и весь учебный процесс. Десятки тысяч детей оказались втянуты в эксперимент, последствия которого они ощущают до сих пор. Программа исчезла почти так же внезапно, как появилась: без отчётов, без извинений, без анализа. Те, кого она коснулась, до сих пор чувствуют, как она изменила их жизнь.

Почему ITA применяли выборочно — в отдельных школах, а порой даже в отдельных классах? Почему её прекратили, не объяснив ни ученикам, ни их родителям? Есть ли сегодня другие люди, как моя мама, которые до сих пор испытывают обиду — пусть даже неосознанную — за те годы? И главное: что происходит с поколением, научившимся читать и писать по системе, которую позже сочли ошибкой?

Английский язык — не из простых. Особенно если вы пытаетесь научиться ему с нуля. В отличие от, скажем, испанского или валлийского, где звуки и буквы поддаются чёткому логическому правилу, английский — это хаотичный слоёный пирог из заимствований, исключений и исторических перекосов. В языке насчитывается около 44 фонем — уникальных звуков, составляющих его «звуковой алфавит». И каждый из них может быть записан разными способами. Один только длинный звук «ай», как в слове eye, может быть написан двадцатью разными комбинациями. А как вам такие слова, как through, though, thought? Они словно издеваются над здравым смыслом.

Сэр Джеймс Питман, внук изобретателя стенографии сэра Айзека Питмана, был консервативным политиком — но и новатором в душе. Именно он назвал это правописное безумие «главным препятствием» на пути к грамотности. В 1953 году, выступая в парламенте, он убеждал коллег, что корнем проблем британских школьников является не лень и не отставание в развитии, а… нелепость самого английского языка. Через шесть лет после этого выступления родилась ITA — попытка переписать английский, упростив его до логичной, полностью фонетической системы.

ITA включала 44 символа, каждый из которых соответствовал определённому звуку. Некоторые буквы были знакомы, но в новых вариациях: перевёрнутая «z», «n», в которую вмонтировано «g», сросшиеся «t» и «h», раздутые «w», обнимающие «о». Все тексты писались исключительно строчными буквами. В теории дети должны были читать быстрее, без лишней головоломки. На практике — всё оказалось не так однозначно.

К 1966 году в 140 из 158 образовательных округов Великобритании хотя бы одна школа использовала ITA. Метод задумывался не как замена традиционному алфавиту, а как временный «мостик» — способ быстрее научиться читать, чтобы потом «плавно» перейти к нормальной письменности. Но этот мост обрушился под ногами многих учеников. «Переход» оказался резким и болезненным. Кто-то вообще не сумел его преодолеть. Среди таких оказалась и моя мама.

Она росла в Блэкберне — девочка из иммигрантской семьи, умная, способная, опережавшая сверстников. Школа не объясняла, что это эксперимент, и что когда-нибудь всё изменится. Её просто учили писать так. Другого способа она не знала. И когда к 11 годам оказалось, что в остальном мире все пишут по-другому, было уже поздно. Ошибки стали не просто техническими, а личными. В оценках, в самооценке, в отношениях с учителями.

— Мне почти 60, — говорит она, — а я всё ещё боюсь писать. Учителя постоянно подшучивали над моим правописанием. На тетрадях были сплошные красные кружки.

Английский был моим любимым предметом, но он же стал моим позором. Я помню, как боялась читать вслух, как запиналась на каждом слове. А когда я сдавала экзамен A-level, учитель сказал: «Ты не получишь пятёрку, потому что ты плохо пишешь». Это разбило мне сердце. Это был единственный предмет, который я по-настоящему любила.

В 60-е родители редко интересовались тем, чему именно учат их детей — особенно в семьях рабочих или иммигрантов. Мои бабушка с дедушкой приехали в Британию из Нигерии. Для них британская школа была образцом: строгой, умной, правильной. Сомневаться в ней никто не осмеливался.

И всё же мама добилась многого. Стала адвокатом, потом открыла свой бизнес. Сегодня ей помогает автопроверка правописания — без неё она не пишет ни письма, ни смс. Но уязвимость осталась.

— Я одержима правописанием, — признаётся она. — Я не выношу ошибок. И каждый раз, когда я сомневаюсь, как пишется слово, я проверяю. Потому что я до сих пор не уверена.

Профессор Доминик Уайз из Университетского колледжа Лондона говорит о ITA предельно прямо:

— Это был эксперимент, который не сработал. Проблема — в переходе. Детей учили одной системе, а потом заставляли переучиваться, будто прежнего опыта не существовало. Это абсурд. Любое обучение, оторванное от реальности, — трата времени.

Профессор Рона Стейнторп из Рединга ещё резче:

— Питман не был педагогом. ITA — яркий пример того, как человек с «гениальной» идеей решает упростить систему, о которой у него нет ни малейшего понимания.

История Джудит Лоффхаген — далеко не единственная. Сара Китт, которой сейчас 60, вспоминает начальную школу в Плимуте с горечью. Она тоже училась по ITA.

— Я всегда чувствовала себя глупой, — рассказывает она. — Я приходила к школьным воротам, рыдала, разворачивалась и шла домой. Учитель не помогал, только усугублял ощущение стыда.

С тех пор Сара живёт с постоянным ощущением: что-то с ней не так. Она научилась узнавать неправильное написание, но не всегда умеет его исправить. Память словно оставляет белые пятна — как будто детство было написано другим шрифтом.

В девять лет она переехала в Эксетер — и внезапно поняла: других детей учили по-другому. Тогда она начала скрывать своё прошлое. Придумывала способы избегать письма, делала всё, чтобы не выделяться. Никто не спрашивал, почему она так делает. Никто не объяснял, что ITA закончилась. Просто — исчезла. Словно её и не было.

— Сейчас, как родитель, я понимаю: если бы мою дочь учили по такой системе, я была бы в ярости, — говорит она. — Тогда у нас не было ни WhatsApp-групп, ни родительских собраний, ни возможности узнать, что вообще происходит. Мы просто шли по течению.

Профессор Стейнторп утверждает, что научных доказательств вреда от ITA нет. Люди, обучавшиеся по ней, винят метод в своих неудачах — но в жизни всё сложнее: правописание зависит и от самооценки, и от преподавателей, и от среды.

Тем не менее, ITA оставила след. Исследования 60-х годов говорили, что дети быстрее начинали читать. Но уже к восьми годам преимущество исчезало. Дальше — тишина. Программа исчезла так же внезапно, как появилась. Без анализа. Без отчёта. Без извинений.

А ведь для кого-то этот эксперимент стал судьбой.

— Нам не дали выбора, — говорит мама. — Нас не спросили, и ничего не объяснили. Это не просто ошибка — это был системный провал. Мы до сих пор расхлёбываем его последствия.

Тони Броклхерст, бывшая учительница начальной школы в Ланкашире, преподавала ITA четыре года. Она по-прежнему считает, что метод дал реальный шанс детям из неблагополучных семей:

— Эти дети не имели дома книг, — вспоминает она. — Как только они осваивали символы ITA, мир открывался. Они могли читать, и это дарило им уверенность.

Но она признаёт: для детей среднего класса, уже знакомых с обычными книгами, ITA могла только всё запутать.

Самой серьёзной проблемой оказался «переход» — момент, когда ребёнок должен был сменить алфавит. Иногда переход откладывался, иногда — происходил стихийно, без поддержки. Учителя порой были вынуждены одновременно преподавать два алфавита в одном классе.

И всё же больше всего вопросов вызывает то, как эксперимент был внедрён. Ни одна национальная программа его не закрепляла. Решение принималось на уровне школы, а иногда — даже отдельного учителя. Координации не существовало. Переход — в чёрной дыре.

Майк Олдер учился в начальной школе Блэкпула в начале 70-х. Он был отличником по математике и естественным наукам — и постоянно спотыкался на английском. Его первые школьные книги были написаны ITA: рассказы о Поле и Салли, с «сросшимися» буквами, соединёнными гласными.

— Мне казалось, что так учатся все, — говорит он. — Пока однажды нам не сказали: всё, теперь читаем по-другому. Это было предательство. Как будто сказали: «Два года мы вам врали. А вот теперь правда».

Для Майка это был не просто шок — это стало поворотной точкой. Он потерял интерес к предмету, которому не доверял. Английский перестал быть областью, в которой он чувствовал себя уверенно. Позже, на экзаменах O-level, он получил по английскому оценку C — самую слабую из всех.

Сейчас, в 58 лет, он работает техническим специалистом в оборонной компании. Его карьера успешна, но правописание остаётся препятствием:

— Я всё ещё полагаюсь на проверку орфографии. Сегодня отправлял письмо — каждое пятое слово было подчёркнуто красным.

Он говорит, что долгие годы считал ITA странным воспоминанием, чудачеством прошлого. А потом понял: не он один. Просто никто не хочет об этом говорить. Никто не объяснил, зачем это всё было. Он бы с удовольствием прочитал отчёт об извлечённых уроках — если бы такой существовал.

— Если бы моих детей учили по ITA, я бы немедленно забрал их из школы.

Проблема даже не в том, сработала ли программа. Проблема в том, что никто не знает, сработала ли. Не было системного исследования. Не было анализа, насколько дети, обученные по ITA, были готовы к следующему уровню. Не было официальной отмены. Только тишина.

И всё это — на фоне продолжающейся дискуссии о чтении. Фонетика против интуитивного подхода. Слоги против контекста. Всё это продолжается до сих пор, пока английская орфография остаётся одной из самых запутанных в мире.

Сегодня правительство требует от школ использовать синтетическую фонетику — метод, во многом напоминающий идею ITA, но без смены алфавита. Всё, что сделала ITA, — попыталась упростить нечто слишком сложное. Но её цена, возможно, была слишком высока.

— У тебя только одно образование, — говорит Джудит Лоффхаген. — Я до сих пор чувствую боль. Если бы моих детей учили без моего ведома, я была бы в бешенстве. Нас не спросили. Нас поставили перед фактом. Это был эксперимент — и он прошёл мимо всех радаров. И теперь, спустя полвека, мы всё ещё расплачиваемся за него.

Оригинал: The Guardian