Возможно, корни этой идеи лежат в научной фантастике, но небольшая группа исследователей добивается реального прогресса, пытаясь создать компьютеры из живых клеток, пишет Би-би-си.

Добро пожаловать в странный мир биокомпьютеров.

Среди лидеров этого направления — группа ученых из Швейцарии, с которыми я встретился.

Они надеются, что однажды мы увидим центры обработки данных, полные «живых» серверов, которые будут воспроизводить аспекты обучения искусственного интеллекта (ИИ) и смогут использовать лишь малую часть энергии, потребляемой существующими методами.

Таково видение доктора Фреда Джордана, соучредителя лаборатории FinalSpark, которую я посетил.

Мы все привыкли к идеям аппаратного и программного обеспечения компьютеров, которые мы в настоящее время используем.

Несколько вызывающий недоумение термин, который доктор Джордан и другие специалисты в этой области используют для обозначения того, что они создают, — «мокрое ПО».

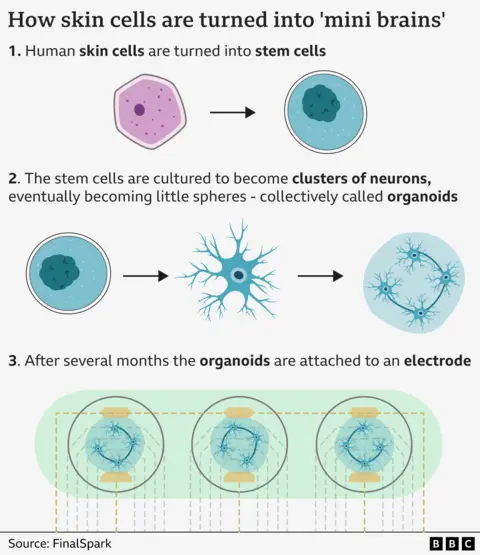

Проще говоря, это предполагает создание нейронов, которые развиваются в кластеры, называемые органоидами, которые, в свою очередь, могут быть прикреплены к электродам, и в этот момент можно начинать процесс попыток использовать их в качестве мини-компьютеров.

Доктор Джордан признает, что для многих людей сама концепция биокомпьютеров, вероятно, немного странная.

«В научной фантастике люди уже довольно долго живут с этими идеями», — сказал он.

«Когда вы начинаете говорить: «Я буду использовать нейрон как маленькую машину», это иной взгляд на наш собственный мозг, и это заставляет вас задаться вопросом, кто мы такие».

В FinalSpark процесс начинается со стволовых клеток, полученных из клеток человеческой кожи, которые компания приобретает в клинике в Японии. Доноры анонимны.

Но, как ни странно, недостатка в предложениях у них нет.

«К нам обращается много людей», — сказал он.

«Но мы выбираем только стволовые клетки от официальных поставщиков, потому что качество клеток имеет решающее значение».

В лаборатории клеточный биолог FinalSpark доктор Флора Броцци вручила мне чашку с несколькими маленькими белыми шариками.

Каждая маленькая сфера по сути представляет собой крошечный, выращенный в лабораторных условиях мини-мозг, состоящий из живых стволовых клеток, которые были культивированы для того, чтобы стать скоплениями нейронов и вспомогательных клеток — «органоидами».

По сложности они далеки от человеческого мозга, но у них те же самые строительные блоки.

После прохождения процесса, который может длиться несколько месяцев, органоиды готовы к присоединению к электроду, а затем их можно заставить реагировать на простые команды клавиатуры.

Это средство отправки и получения электрических сигналов с записью результатов на обычном компьютере, подключенном к системе.

Это простой тест: вы нажимаете клавишу, которая посылает электрический сигнал через электроды, и если это срабатывает (а это происходит не всегда), вы можете увидеть небольшой скачок активности на экране в ответ.

На экране отображается движущийся график, немного напоминающий ЭЭГ.

Я нажимаю клавишу несколько раз подряд, и реакция внезапно прекращается. Затем на графике появляется короткий, но отчётливый всплеск энергии.

Когда я спросил, что случилось, доктор Джордан ответил, что они до сих пор многого не понимают в том, что делают органоиды и почему. Возможно, я их разозлил.

Электрическая стимуляция — важный первый шаг на пути к более масштабной цели команды: запустить обучение нейронов биокомпьютера, чтобы они в конечном итоге могли адаптироваться для выполнения задач.

«Для ИИ это всегда одно и то же», — сказал он.

«Вы даете какие-то входные данные и хотите получить какие-то результаты, которые будут использоваться.

«Например, вы даёте изображение кошки и хотите, чтобы на выходе было указано, кошка ли это», — пояснил он.

Поддержание жизнедеятельности биокомпьютеров

Поддерживать работу обычного компьютера просто — ему нужен только источник питания. Но что происходит с биокомпьютерами?

На этот вопрос у ученых пока нет ответа.

«У органоидов нет кровеносных сосудов», — сказал Саймон Шульц, профессор нейротехнологий и директор Центра нейротехнологий Имперского колледжа Лондона.

«В мозге человека имеются кровеносные сосуды, которые пронизывают его на разных уровнях и снабжают его питательными веществами, необходимыми для его нормальной работы.

«Мы пока не знаем, как их правильно делать. Так что это самая большая проблема, которая ещё предстоит решить».

Одно можно сказать наверняка: когда речь идёт о выходе компьютера из строя из-за «сырого» ПО, это происходит буквально.

За последние четыре года FinalSpark добился определенного прогресса: теперь его органоиды могут жить до четырех месяцев.

Но есть некоторые жуткие выводы, связанные с их окончательной кончиной.

Иногда они наблюдают всплеск активности органоидов перед их смертью — аналогично учащенному сердцебиению и мозговой активности, которые наблюдаются у некоторых людей в конце жизни.

«Было несколько случаев, когда мы наблюдали очень быстрый рост активности буквально в последние минуты или десятки секунд [жизни]», — сказал доктор Джордан.

«Я думаю, что за последние пять лет мы зафиксировали около 1000 или 2000 таких смертей».

«Это печально, потому что нам приходится останавливать эксперимент, выяснять причину его прекращения, а затем повторять его снова», — сказал он.

Профессор Шульц согласен с этим несентиментальным подходом.

«Нам не следует их бояться, это всего лишь компьютеры, сделанные на другой основе из другого материала», — сказал он.

Реальные приложения

FinalSpark — не единственные ученые, работающие в сфере биокомпьютеров.

Австралийская компания Cortical Labs объявила в 2022 году, что ей удалось заставить искусственные нейроны играть в раннюю компьютерную игру Pong.

В США исследователи из Университета Джонса Хопкинса также создают «мини-мозг», чтобы изучить, как он обрабатывает информацию, но в контексте разработки лекарств от неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и аутизм.

Есть надежда, что искусственный интеллект вскоре сможет выполнять такую работу на высшем уровне.

Однако на данный момент доктор Лена Смирнова, которая руководит исследованием в Университете Джонса Хопкинса, считает, что wetware — это интересный научный проект, но пока находящийся на ранней стадии разработки.

По ее словам, маловероятно, что он заменит основной материал, который в настоящее время используется для производства компьютерных чипов.

«Биологические вычисления должны дополнять, а не заменять кремниевый ИИ, одновременно совершенствуя моделирование заболеваний и сокращая использование животных», — сказала она.

Профессор Шульц соглашается: «Я думаю, что они не смогут превзойти кремний по многим показателям, но мы найдем свою нишу», — предположил он.

Однако даже несмотря на то, что технология все ближе подходит к реальному применению, доктор Джордан по-прежнему очарован ее научно-фантастическим происхождением.

«Я всегда был поклонником научной фантастики», — сказал он.

«Когда я смотрю научно-фантастический фильм или читаю книгу, мне всегда становится немного грустно, потому что моя жизнь не похожа на ту, что описана в книге. Теперь я чувствую себя так, будто нахожусь в ней и пишу её».